и¶ізҗғдҪңдёәе…ЁзҗғжңҖеҸ—ж¬ўиҝҺзҡ„иҝҗеҠЁд№ӢдёҖпјҢе…¶иғҢеҗҺж¶ҢзҺ°дәҶж— ж•°дј еҘҮдәәзү©гҖӮе°Өе…¶жҳҜеңЁй»‘иүІи¶ізҗғжҳҺжҳҹдёӯпјҢ他们дёҚд»…еңЁиөӣеңәдёҠз•ҷдёӢдәҶиҖҖзңјзҡ„и¶іиҝ№пјҢжӣҙд»Ҙе…¶зӢ¬зү№зҡ„дәәз”ҹз»ҸеҺҶе’ҢеҘӢж–—ж•…дәӢжҝҖеҠұзқҖдёҖд»ЈеҸҲдёҖд»ЈдәәгҖӮжң¬ж–Үе°Ҷд»ҺеӣӣдёӘж–№йқўиҜҰз»ҶзӣҳзӮ№иҝҷдәӣжҳҹе…үзҶ зҶ зҡ„зҗғе‘ҳпјҢеҢ…жӢ¬д»–们зҡ„дјҹеӨ§жҲҗе°ұгҖҒеҪұе“ҚеҠӣгҖҒеҺҶеҸІиғҢжҷҜд»ҘеҸҠжүҖйқўдёҙзҡ„жҢ‘жҲҳдёҺеӣ°еўғгҖӮжҜҸдҪҚзҗғе‘ҳйғҪжңүе…¶й—ӘиҖҖж—¶еҲ»е’ҢдёҚдёәдәәзҹҘзҡ„дј еҘҮж•…дәӢпјҢиҝҷдәӣйғҪжһ„жҲҗдәҶ他们еңЁи¶ізҗғеҸІдёҠзҡ„йҮҚиҰҒең°дҪҚпјҢеҖјеҫ—жҲ‘们и®ӨзңҹеӣһйЎҫдёҺжҖқиҖғгҖӮ

1гҖҒдјҹеӨ§зҡ„жҜ”иөӣж—¶еҲ»

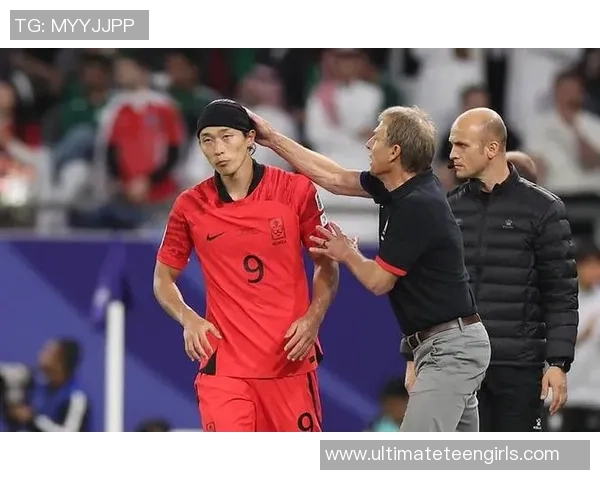

еңЁи¶ізҗғеҺҶеҸІдёҠпјҢжңүеҫҲеӨҡй»‘иүІи¶ізҗғжҳҺжҳҹеңЁе…ій”®жҜ”иөӣдёӯиЎЁзҺ°еҮәиүІпјҢз»ҷи§Ӯдј—еёҰжқҘдәҶж— е°Ҫзҡ„жғҠе–ңгҖӮжҜ”еҰӮпјҢе–ҖйәҰйҡҶдј еҘҮеүҚй”ӢиҗЁиҺ«еҹғе°”В·еҹғжүҳеҘҘпјҢд»–жӣҫеңЁеӣҪйҷ…еӨ§иөӣдёӯеӨҡж¬ЎдёәеӣҪ家йҳҹжү“иҝӣе…ій”®иҝӣзҗғпјҢеё®еҠ©зҗғйҳҹе®һзҺ°зӘҒз ҙгҖӮд»–еңЁ2008е№ҙйқһжҙІжқҜеҶіиөӣдёӯзҡ„зІҫеҪ©иЎЁзҺ°пјҢдҪҝеҫ—е–ҖйәҰйҡҶжҲҗеҠҹжҚ§жқҜпјҢжҲҗдёәйқһжҙІи¶ізҗғзҡ„йҮҚиҰҒж Үеҝ—гҖӮ

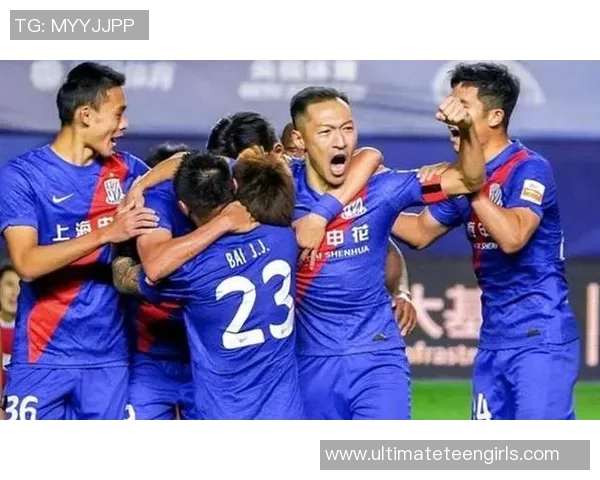

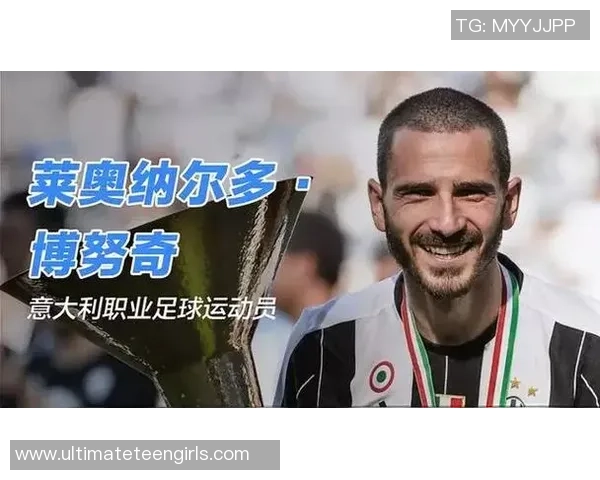

еҸҰдёҖдҪҚдёҚеҸҜеҝҪи§Ҷзҡ„дәәзү©жҳҜеҲ©жҳӮеҶ…е°”В·жў…иҘҝпјҢд»–иҷҪ然并йқһе…Ёй»‘пјҢдҪҶд»–зҡ„иә«иҫ№жңүи®ёеӨҡй»‘дәәеҗҢдјҙе…ұеҗҢжҲҗе°ұиҫүз…ҢгҖӮеңЁе·ҙиҗЁж—¶д»ЈпјҢд»–дёҺеҫ·з§‘гҖҒйҳҝжҜ”иҫҫе°”зӯүй»‘дәәзҗғе‘ҳз»„жҲҗејәеӨ§йҳөе®№пјҢе…ұеҗҢеҲӣйҖ дәҶеӨҡдёӘеҶ еҶӣгҖӮ他们жүҖеұ•зҺ°еҮәзҡ„й»ҳеҘ‘й…ҚеҗҲе’ҢеҚ“и¶ҠдёӘдәәиғҪеҠӣпјҢи®©иҝҷж”ҜзҗғйҳҹжҲҗдёәеҪ“ж—¶дё–з•Ңи¶іеқӣзҡ„дёҖйқўж——еёңгҖӮ

жӯӨеӨ–пјҢ马жӢүеӨҡзәіе’ҢиҙқеҲ©зӯүдј еҘҮе·Ёжҳҹд№ҹеёёеёёиў«жҸҗеҸҠпјҢ他们дёҚд»…д»…жҳҜдёӘдҪ“зҡ„иҚЈе…үпјҢжӣҙжҳҜж•ҙдёӘеӣҪ家йӘ„еӮІзҡ„иұЎеҫҒгҖӮеңЁ1986е№ҙдё–з•ҢжқҜдёҠпјҢ马жӢүеӨҡзәіеҮӯеҖҹдёӘдәәиғҪеҠӣеёҰйўҶйҳҝж №е»·еӨәеҶ пјҢиҖҢиҙқеҲ©еҲҷеңЁ1958е№ҙгҖҒ1962е№ҙдёӨеәҰжҚ§жқҜпјҢжҲҗдёәйҰ–дҪҚдёүж¬ЎиҺ·еҫ—дё–з•ҢжқҜеҶ еҶӣзҡ„зҗғе‘ҳгҖӮиҝҷдәӣдјҹеӨ§зҡ„жҜ”иөӣж—¶еҲ»пјҢж— дёҚеҚ°иҜҒзқҖй»‘иүІи¶ізҗғжҳҺжҳҹеҜ№дё–з•Ңи¶іеқӣзҡ„йҮҚиҰҒиҙЎзҢ®гҖӮ

2гҖҒж·ұиҝңзҡ„зӨҫдјҡеҪұе“Қ

й»‘иүІи¶ізҗғжҳҺжҳҹдёҚд»…д»Ҙе…¶еҚ“и¶ҠжҠҖиүәиҖҢй—»еҗҚдәҺдё–пјҢиҝҳз§ҜжһҒеҸӮдёҺзӨҫдјҡжҙ»еҠЁпјҢдёәж”№е–„зӨҫдјҡй—®йўҳиҙЎзҢ®еҠӣйҮҸгҖӮдҫӢеҰӮпјҢзҫҺеӣҪеүҚй”Ӣеҫ·зҺӣеә“ж–ҜВ·еә“е…№пјҢеңЁиҒҢдёҡз”ҹж¶Ҝз»“жқҹеҗҺиҮҙеҠӣдәҺйқ’е°‘е№ҙи¶ізҗғеҹ№и®ӯпјҢйҖҡиҝҮиҮӘе·ұзҡ„з»ҸйӘҢеҪұе“ҚдёӢдёҖд»ЈгҖӮд»–и®ҫз«ӢдәҶдё“й—ЁеҹәйҮ‘дјҡпјҢд»Ҙиө„еҠ©йӮЈдәӣз»ҸжөҺжқЎд»¶еӣ°йҡҫдҪҶзғӯзҲұи¶ізҗғзҡ„е°ҸжңӢеҸӢпјҢи®©жӣҙеӨҡеӯ©еӯҗжңүжңәдјҡиҝҪжұӮиҮӘе·ұзҡ„жўҰжғігҖӮ

еҸҰеӨ–пјҢеҠ зәізҗғжҳҹиҝҲе…Ӣе°”В·иүҫиҫӣд№ҹйҖҡиҝҮиҮӘе·ұзҡ„еҪұе“ҚеҠӣжҺЁеҠЁзӨҫдјҡеҸ‘еұ•пјҢд»–еҸӮдёҺеӨҡдёӘж…Ҳе–„йЎ№зӣ®пјҢ并且дёҖзӣҙе…іжіЁж•ҷиӮІдәӢдёҡзҡ„еҸ‘еұ•гҖӮд»–и®Өдёәж•ҷиӮІжҳҜж”№еҸҳе‘Ҫиҝҗзҡ„йҮҚиҰҒйҖ”еҫ„пјҢеӣ жӯӨд»–е°ҶиҮӘе·ұзҡ„дёҖйғЁеҲҶ收е…Ҙз”ЁдәҺж”ҜжҢҒеӯҰж Ўе»әи®ҫпјҢдёәе№ҙиҪ»дәәжҸҗдҫӣжӣҙеҘҪзҡ„еӯҰд№ зҺҜеўғгҖӮ

иҝҷдәӣзҗғе‘ҳйҖҡиҝҮиҮӘиә«зҡ„е№іеҸ°е’Ңиө„жәҗпјҢе°ҶдҪ“иӮІзІҫзҘһдёҺзӨҫдјҡиҙЈд»»з»“еҗҲиө·жқҘпјҢдёҚд»…жҸҗеҚҮдәҶиҮӘиә«еҪўиұЎпјҢд№ҹи®©жӣҙеӨҡдәәж„ҸиҜҶеҲ°дҪ“иӮІеҜ№дәҺзӨҫдјҡеҸ‘еұ•зҡ„йҮҚиҰҒжҖ§гҖӮ他们用иЎҢеҠЁиҜҒжҳҺпјҡдјҳз§Җзҡ„дёҚд»…жҳҜиҝҗеҠЁжҲҗз»©пјҢиҝҳжңүеј•еҜјзӨҫдјҡеҗ‘еҘҪзҡ„ж–№еҗ‘еҸ‘еұ•зҡ„еҠӣйҮҸгҖӮ

3гҖҒеҺҶеҸІиғҢжҷҜдёҺеҘӢж–—еҺҶзЁӢ

и®ёеӨҡй»‘иүІи¶ізҗғжҳҺжҳҹйғҪжқҘиҮӘиҙ«еӣ°ең°еҢәпјҢ他们еңЁйҖҶеўғдёӯжҲҗй•ҝпјҢеҠӘеҠӣиҝҪйҖҗжўҰжғігҖӮд»Һд№”жІ»В·з»ҙйҳҝеҲ°еЎһзјӘе°”В·еҹғжүҳеҘҘпјҢжҜҸдёҖдёӘжҲҗеҠҹиғҢеҗҺйғҪжңүиү°йҡҫеҘӢж–—зҡ„ж•…дәӢгҖӮз»ҙйҳҝеҮәз”ҹдәҺеҲ©жҜ”йҮҢдәҡдёҖдёӘжҷ®йҖҡ家еәӯпјҢдҪҶеҮӯеҖҹеқҡе®ҡдҝЎеҝөе’ҢйЎҪејәжӢјжҗҸзІҫзҘһпјҢдёҖжӯҘжӯҘиө°еҗ‘欧жҙІйЎ¶зә§иҒ”иөӣпјҢ并жңҖз»Ҳиөўеҫ—йҮ‘зҗғеҘ–пјҢе®һзҺ°дәәз”ҹе·…еі°гҖӮ

дёҺжӯӨеҗҢж—¶пјҢжҲ‘们д№ҹдёҚиғҪеҝҪи§ҶдёҖдәӣй»‘дәәиҝҗеҠЁе‘ҳжүҖз»ҸеҺҶзҡ„дёҚе…¬жӯЈеҫ…йҒҮгҖӮеңЁеҺҶеҸІдёҠпјҢз”ұдәҺз§Қж—Ҹжӯ§и§Ҷзҡ„й—®йўҳпјҢ他们еҫҖеҫҖйқўдёҙжӣҙдёҘеі»зҡ„жҢ‘жҲҳгҖӮ然иҖҢпјҢеҚідҪҝе°Ҹиүҫз”өз«һappеҰӮжӯӨпјҢ他们дҫқ然еқҡйҹ§дёҚжӢ”пјҢз”Ёе®һйҷ…иЎҢеҠЁжү“з ҙеҒҸи§ҒгҖӮиҝҷз§ҚеӢҮж°”дёҚ仅让他们иөўеҫ—дәҶе°ҠйҮҚпјҢд№ҹдёәжңӘжқҘжӣҙеӨҡжңүиүІдәәз§Қжү“ејҖдәҶдёҖжүҮзӘ—жҲ·пјҢи®©еӨ§е®¶зңӢеҲ°еёҢжңӣгҖӮ

иҝҷз§ҚеӢҮж°”дёҺеқҡжҢҒе·Із»ҸжҲҗдёәдёҖз§Қж–ҮеҢ–дј жүҝпјҢдёҚе°‘е№ҙиҪ»иҝҗеҠЁе‘ҳеҸ—еҲ°еүҚиҫҲ们жҝҖеҠұпјҢд»ҺиҖҢжӣҙеҠ еҠӘеҠӣиҝҪжұӮиҮӘе·ұзҡ„жўҰжғігҖӮ他们жҳҺзҷҪпјҢеҸӘиҰҒж•ўдәҺйқўеҜ№еӣ°йҡҫпјҢе°ұдёҖе®ҡиғҪ收иҺ·еұһдәҺиҮӘе·ұзҡ„е…үиҫүж—¶еҲ»гҖӮиҝҷд№ҹжҳҜй»‘иүІи¶ізҗғжҳҺжҳҹз•ҷз»ҷжҲ‘们зҡ„зҸҚиҙөиҙўеҜҢгҖӮ

4гҖҒйқўдёҙзҡ„жҢ‘жҲҳдёҺеӣ°еўғ

е°Ҫз®ЎеҸ–еҫ—дәҶиҜёеӨҡжҲҗе°ұпјҢи®ёеӨҡй»‘иүІи¶ізҗғжҳҺжҳҹд»ҚйңҖйқўеҜ№еҗ„з§ҚжҢ‘жҲҳгҖӮеңЁиҒҢдёҡз”ҹж¶ҜдёӯпјҢ他们з»ҸеёёйҒӯйҒҮз§Қж—Ҹжӯ§и§ҶпјҢиҝҷ让他们дёҚеҫ—дёҚйўқеӨ–д»ҳеҮәеҠӘеҠӣеҺ»иҜҒжҳҺиҮӘе·ұгҖӮдҫӢеҰӮпјҢеңЁдёҖдәӣ欧жҙІиҒ”иөӣдёӯпјҢдёҚе°‘й»‘дәәзҗғе‘ҳеёёеёёйҒӯеҸ—еҲ°жқҘиҮӘи§Ӯдј—жҲ–еҜ№жүӢзҡ„дёҚеҸӢеҘҪиЁҖиҫһпјҢиҝҷеҜ№д»–们еҝғзҗҶйҖ жҲҗдәҶжһҒеӨ§зҡ„еҺӢеҠӣгҖӮ

жӯӨеӨ–пјҢеңЁйҖҖеҪ№еҗҺзҡ„з”ҹжҙ»дёӯпјҢиҝҷдәӣжӣҫз»ҸйЈҺе…үж— йҷҗзҡ„иҝҗеҠЁе‘ҳд№ҹеҸҜиғҪйқўдёҙеӨұиҗҪж„ҹгҖӮдёҖдәӣйҖҖеҪ№еҗҺзјәд№Ҹ规еҲ’зҡ„дәәеҸҜиғҪдјҡиҝ·еӨұж–№еҗ‘пјҢиҖҢиҝҷ并дёҚжҳҜдёӘеҲ«зҺ°иұЎгҖӮеӣ жӯӨпјҢдёҺжӯӨеҗҢж—¶пјҢеҗ„зұ»ж”ҜжҢҒз»„з»Үеә”иҝҗиҖҢз”ҹпјҢд»Ҙеё®еҠ©йҖҖеҪ№иҝҗеҠЁе‘ҳйЎәеҲ©иҝҮжёЎеҲ°ж–°зҡ„з”ҹжҙ»йҳ¶ж®өпјҢ并жҸҗдҫӣеҝ…иҰҒзҡ„еҸ‘еұ•иө„жәҗе’ҢеҝғзҗҶж”ҜжҢҒгҖӮ

иҝҷдәӣжҢ‘жҲҳ并жңӘйҳ»жҢЎд»–们继з»ӯеҸ‘е…үеҸ‘зғӯпјҢзӣёеҸҚпјҢе®ғ们жӣҙеҪ°жҳҫдәҶиҝҷдәӣиҝҗеҠЁе‘ҳеқҡйҹ§дёҚжӢ”гҖҒдёҚеұҲжңҚдәҺеӣ°йҡҫзҡ„дёҖйқўгҖӮжӯЈеӣ дёәеҰӮжӯӨпјҢ他们жүҚдјҡиў«й“ӯи®°пјҢ并жҝҖеҠұзқҖжңӘжқҘжӣҙеӨҡзҡ„дәәеӢҮж•ўиҝҪжўҰпјҢж— з•ҸйЈҺйӣЁгҖӮ

жҖ»з»“пјҡ

з»јдёҠжүҖиҝ°пјҢй»‘иүІи¶ізҗғжҳҺжҳҹдёҚд»…д»Ҙе…¶еҚ“и¶ҠиЎЁзҺ°иөўеҫ—иҚЈиӘүпјҢжӣҙйҖҡиҝҮиҮӘиә«з»ҸеҺҶдј йҖ’еҮәеёҢжңӣдёҺеҠӣйҮҸгҖӮ他们й—ӘиҖҖзһ¬й—ҙеҰӮжөҒжҳҹеҲ’иҝҮпјҢеҚҙеҗҢж—¶еҸҲжүҝиҪҪзқҖж·ұеҺҡзҡ„дәәж–Үе…іжҖҖдёҺзӨҫдјҡиҙЈд»»пјҢж— ж„§дәҺж—¶д»Је…Ҳй”Ӣд№Ӣз§°еҸ·гҖӮжҜҸдёҖдҪҚжқ°еҮәзҡ„зҗғе‘ҳйғҪжҳҜеҗ„иҮӘйўҶеҹҹдёӯзҡ„дҪјдҪјиҖ…пјҢжӣҙжҳҜдёҖж®өж®өеҠЁдәәзҡ„дј еҘҮж•…дәӢпјҢи®©жҲ‘们й“ӯи®°е№¶дј йўӮдёӢеҺ»гҖӮ

жңӘжқҘпјҢжҲ‘们жңҹеҫ…и¶ҠжқҘи¶ҠеӨҡзҡ„ж–°з§ҖеҙӯйңІеӨҙи§’пјҢеҗҢж—¶д№ҹиҰҒи®ӨиҜҶеҲ°пјҢе®һзҺ°жўҰжғід№Ӣи·ҜдёҚдјҡе№іеқҰпјҢиҖҢйӮЈдәӣжӣҫз»ҸжҠ«иҚҶж–©жЈҳеҸ–еҫ—жҲҗеҠҹзҡ„дәәеЈ«пјҢе°Ҷж°ёиҝңжҝҖеҠұзқҖжҲ‘们дёҚж–ӯеүҚиЎҢгҖӮзӣёдҝЎеҸӘиҰҒеҝғжҖҖдҝЎеҝөпјҢеқҡжҢҒеҠӘеҠӣпјҢе°ұдёҖе®ҡиғҪеӨҹиҝҺжқҘеұһдәҺиҮӘе·ұзҡ„й—ӘиҖҖж—¶еҲ»пјҒ