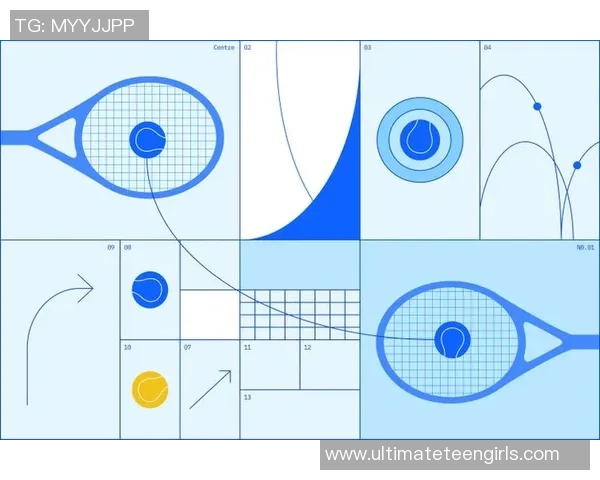

зҫҪжҜӣзҗғпјҢдҪңдёәдёҖ项既讲究жҠҖе·§еҸҲе……ж»ЎйҖҹеәҰж„ҹзҡ„иҝҗеҠЁпјҢй•ҝжңҹд»ҘжқҘеңЁеӣҪеҶ…еӨ–дҪ“иӮІиөӣдәӢдёӯеҚ жҚ®дәҶйҮҚиҰҒең°дҪҚгҖӮжҜҸдёҖдҪҚзҫҪжҜӣзҗғйҖүжүӢзҡ„жҲҗеҠҹиғҢеҗҺпјҢйғҪзҰ»дёҚејҖжҢҒд№Ӣд»ҘжҒ’зҡ„и®ӯз»ғе’Ңеқҡйҹ§дёҚжӢ”зҡ„ж„Ҹеҝ—еҠӣгҖӮиҖҢеңЁжҲҗйғҪзҫҪжҜӣзҗғйҳҹзҡ„еҝ«йҖҹеҙӣиө·дёӯпјҢеҝғзҗҶзҙ иҙЁи®ӯз»ғж— з–‘жҳҜе…¶жҲҗеҠҹзҡ„е…ій”®еӣ зҙ д№ӢдёҖгҖӮж— и®әжҳҜеӣҪеҶ…иөӣдәӢпјҢиҝҳжҳҜеӣҪйҷ…иҲһеҸ°пјҢжҲҗйғҪзҫҪжҜӣзҗғйҳҹе§Ӣз»ҲиғҪеӨҹдҝқжҢҒзЁіе®ҡзҡ„з«һжҠҖзҠ¶жҖҒпјҢеёёеёёеңЁеҺӢеҠӣеұұеӨ§зҡ„иөӣеңәдёӯеҲӣйҖ еҮәж„ҸжғідёҚеҲ°зҡ„жғҠе–ңгҖӮйӮЈд»–们жҳҜеҰӮдҪ•еҒҡеҲ°зҡ„е‘ўпјҹиҝҷдёҺ他们зҡ„еҝғзҗҶзҙ иҙЁеҹ№е…»еҜҶдёҚеҸҜеҲҶгҖӮ

жҲҗйғҪзҫҪжҜӣзҗғйҳҹзҡ„еҝғзҗҶзҙ иҙЁи®ӯз»ғдҪ“зі»

еҝғзҗҶзҙ иҙЁзҡ„и®ӯз»ғ并йқһдёҖжңқдёҖеӨ•пјҢиҖҢжҳҜдёҖдёӘй•ҝжңҹзі»з»ҹжҖ§зҡ„иҝҮзЁӢгҖӮжҲҗйғҪзҫҪжҜӣзҗғйҳҹеңЁиҝҷж–№йқўзҡ„еҲӣж–°жҖ§еҒҡжі•пјҢеҖјеҫ—жҲ‘们жҜҸдёҖдёӘдҪ“иӮІд»ҺдёҡиҖ…ж·ұжҖқе’ҢеҖҹйүҙгҖӮжҲҗйғҪзҫҪжҜӣзҗғйҳҹдёҚд»…жіЁйҮҚеҹәжң¬зҡ„иә«дҪ“и®ӯз»ғпјҢжӣҙжҳҜе°ҶеҝғзҗҶи®ӯз»ғдҪңдёәжҜҸдёҖдҪҚиҝҗеҠЁе‘ҳжҲҗй•ҝиҝҮзЁӢдёӯдёҚеҸҜжҲ–зјәзҡ„дёҖйғЁеҲҶгҖӮ

жҲҗйғҪзҫҪжҜӣзҗғйҳҹжіЁйҮҚд»Һе№ҙиҪ»йҖүжүӢзҡ„еҹ№е…»ејҖе§ӢпјҢе°ҶеҝғзҗҶзҙ иҙЁзҡ„еҹ№е…»зәіе…ҘеҲ°еҹәзЎҖи®ӯз»ғдёӯгҖӮд»Һе°ҸеӯҰе‘ҳзҡ„е…Ҙйҳҹд№ӢеҲқпјҢеҝғзҗҶзҙ иҙЁи®ӯз»ғе°ұиў«и®ҫи®Ўдёәж—Ҙеёёи®ӯз»ғзҡ„дёҖйғЁеҲҶгҖӮдҫӢеҰӮпјҢйҖҡиҝҮеӣўйҳҹеҗҲдҪңи®ӯз»ғгҖҒжғ…жҷҜжЁЎжӢҹжҜ”иөӣгҖҒеҺӢеҠӣз®ЎзҗҶиҜҫзЁӢзӯүж–№ејҸпјҢи®©иҝҗеҠЁе‘ҳд»Һе°Ҹе°ұејҖе§ӢйҖӮеә”жҜ”иөӣдёӯзҡ„еҗ„з§ҚеҺӢеҠӣжғ…еҶөгҖӮ

йҷӨдәҶеңЁж—Ҙеёёи®ӯз»ғдёӯеҠ е…ҘеҝғзҗҶзҙ иҙЁи®ӯз»ғпјҢжҲҗйғҪзҫҪжҜӣзҗғйҳҹиҝҳзү№еҲ«ејәи°ғвҖңеҝғзҗҶиҫ…еҜјвҖқзҡ„йҮҚиҰҒжҖ§гҖӮжҜҸдёҖдҪҚзҫҪжҜӣзҗғйҖүжүӢйғҪжңүдё“дёҡзҡ„еҝғзҗҶиҫ…еҜјеёҲпјҢ他们дјҡж №жҚ®иҝҗеҠЁе‘ҳзҡ„жҖ§ж јзү№еҫҒгҖҒз«һжҠҖзҠ¶жҖҒд»ҘеҸҠиөӣеңәиЎЁзҺ°пјҢйҮҸиә«е®ҡеҲ¶дёӘдәәеҢ–зҡ„еҝғзҗҶиҫ…еҜји®ЎеҲ’гҖӮж— и®әжҳҜиөӣеүҚзҡ„еҝғзҗҶеҮҶеӨҮпјҢиҝҳжҳҜиөӣеҗҺзҡ„жғ…з»Әи°ғиҠӮпјҢеҝғзҗҶиҫ…еҜјеёҲйғҪиғҪдёәиҝҗеҠЁе‘ҳжҸҗдҫӣеҸҠж—¶зҡ„её®еҠ©гҖӮ

иөӣеүҚеҝғзҗҶеҮҶеӨҮпјҡж¶ҲйҷӨз„Ұиҷ‘пјҢдҝқжҢҒдё“жіЁ

еҜ№дәҺзҫҪжҜӣзҗғйҖүжүӢиҖҢиЁҖпјҢиөӣеүҚзҡ„еҝғзҗҶеҮҶеӨҮжҳҜжһҒе…¶йҮҚиҰҒзҡ„гҖӮеңЁжҜ”иөӣзҡ„зҙ§еј ж°ӣеӣҙдёӢпјҢеҰӮдҪ•и°ғж•ҙеҝғжҖҒпјҢдҝқжҢҒеҶ·йқҷгҖҒдё“жіЁпјҢеёёеёёеҶіе®ҡдәҶжҜ”иөӣзҡ„жҲҗиҙҘгҖӮжҲҗйғҪзҫҪжҜӣзҗғйҳҹзү№еҲ«жіЁйҮҚиөӣеүҚзҡ„еҝғзҗҶи°ғиҠӮпјҢеё®еҠ©йҖүжүӢе…ӢжңҚз„Ұиҷ‘пјҢжҸҗеҚҮдҝЎеҝғгҖӮ

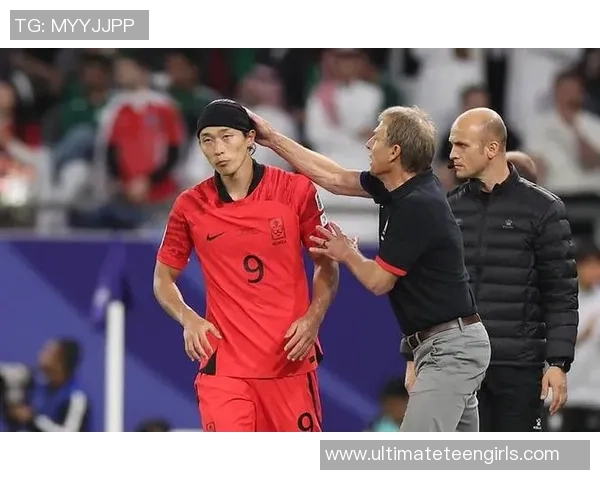

жҲҗйғҪзҫҪжҜӣзҗғйҳҹзҡ„еҝғзҗҶиҫ…еҜјеёҲдјҡдёҺиҝҗеҠЁе‘ҳиҝӣиЎҢиөӣеүҚжІҹйҖҡпјҢеё®еҠ©д»–们зҗҶжё…жҖқи·ҜпјҢж”ҫжқҫиә«еҝғпјҢзЎ®дҝқйҖүжүӢиғҪеӨҹд»ҘжңҖдҪізҠ¶жҖҒиҝӣе…ҘжҜ”иөӣгҖӮдҫӢеҰӮпјҢйҖҡиҝҮеҶҘжғігҖҒе‘јеҗёи®ӯз»ғзӯүж–№ејҸпјҢеё®еҠ©иҝҗеҠЁе‘ҳе№ійқҷжғ…з»ӘпјҢйӣҶдёӯзІҫеҠӣпјҢеҗҢж—¶йҒҝе…ҚиҝҮеәҰзҙ§еј еҪұе“ҚиЎЁзҺ°гҖӮиҝҗеҠЁе‘ҳиҝҳдјҡйҖҡиҝҮеӣһйЎҫд»ҘеҫҖзҡ„жҲҗеҠҹз»ҸйӘҢпјҢеўһејәиҮӘдҝЎеҝғпјҢжҸҗйҶ’иҮӘе·ұеңЁжҜ”иөӣдёӯиғҪеӨҹдҝқжҢҒжңҖдҪіж°ҙе№ігҖӮ

жҜ”иөӣдёӯзҡ„еҝғзҗҶи°ғиҠӮпјҡеә”еҜ№еҺӢеҠӣпјҢдҝқжҢҒеҶ·йқҷ

зҫҪжҜӣзҗғжҜ”иөӣдёӯпјҢйҖүжүӢеёёеёёйқўеҜ№е·ЁеӨ§зҡ„еҝғзҗҶеҺӢеҠӣгҖӮе°Өе…¶жҳҜеңЁжҜ”еҲҶжҺҘиҝ‘гҖҒе…ій”®ж—¶еҲ»пјҢеҰӮдҪ•жҺ§еҲ¶жғ…з»ӘпјҢи°ғж•ҙеҝғжҖҒпјҢзӣҙжҺҘе…ізі»еҲ°жҜ”иөӣзҡ„з»“жһңгҖӮжҲҗйғҪзҫҪжҜӣзҗғйҳҹеңЁиҝҷж–№йқўжңүзқҖж·ұеҺҡзҡ„и®ӯз»ғз§ҜзҙҜгҖӮ

еҪ“жҜ”иөӣиҝӣе…ҘжҝҖзғҲзҡ„зҷҪзғӯеҢ–йҳ¶ж®өж—¶пјҢжҲҗйғҪзҫҪжҜӣзҗғйҳҹзҡ„иҝҗеҠЁе‘ҳиғҪеӨҹдҝқжҢҒеҶ·йқҷпјҢзЁіе®ҡеҸ‘жҢҘгҖӮеӣўйҳҹзҡ„еҝғзҗҶиҫ…еҜјеёҲдјҡйҖҡиҝҮз®Җзҹӯзҡ„жІҹйҖҡпјҢеё®еҠ©иҝҗеҠЁе‘ҳж¶ҲйҷӨиҙҹйқўжғ…з»ӘпјҢйҮҚж–°е®Ўи§ҶжҜ”иөӣзҡ„жҜҸдёҖдёӘз»ҶиҠӮгҖӮжҜ”еҰӮпјҢйҖҡиҝҮз§ҜжһҒзҡ„иҮӘжҲ‘жҡ—зӨәе’ҢеҝғзҗҶиҮӘжҲ‘и°ғиҠӮжҠҖе·§пјҢйҖүжүӢиғҪеӨҹеңЁжҜ”иөӣдёӯжүҫеҲ°иҮӘе·ұзҡ„иҠӮеҘҸпјҢйҒҝе…Қеӣ дёҖж—¶еӨұиҜҜиҖҢдә§з”ҹиҝҮеӨ§зҡ„еҝғзҗҶжіўеҠЁгҖӮ

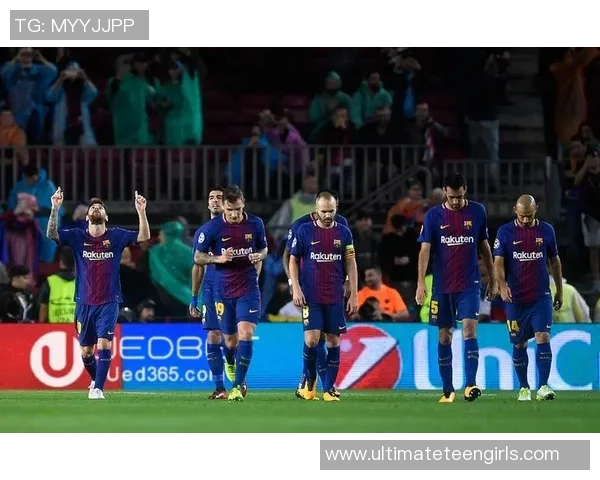

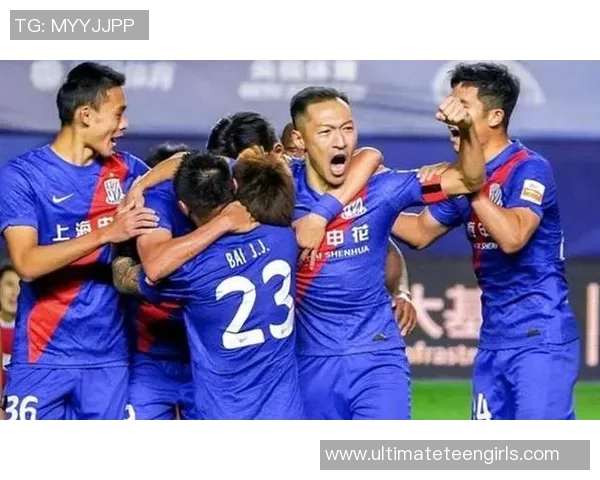

жҲҗйғҪзҫҪжҜӣзҗғйҳҹиҝҳзү№еҲ«жіЁйҮҚеӣўйҳҹеҗҲдҪңдёӯзҡ„еҝғзҗҶе»әи®ҫгҖӮзҫҪжҜӣзҗғиҷҪ然жҳҜдёӘдәәз«һжҠҖйЎ№зӣ®пјҢдҪҶеңЁеҸҢжү“жҜ”иөӣдёӯпјҢйҳҹе‘ҳд№Ӣй—ҙзҡ„й»ҳеҘ‘й…ҚеҗҲе’ҢеҝғзҗҶж”Ҝе°Ҹиүҫз”өз«һжіЁеҶҢзҷ»еҪ•жҢҒеҗҢж ·иҮіе…ійҮҚиҰҒгҖӮеңЁеҸҢжү“жҜ”иөӣдёӯпјҢйҖүжүӢ们зӣёдә’йј“еҠұпјҢеҲҶдә«иөӣеңәдёҠзҡ„ж„ҹеҸ—е’Ңзӯ–з•ҘпјҢйҖҡиҝҮеҝғзҗҶдёҠзҡ„дә’еҠ©пјҢеўһејәдәҶеӣўйҳҹзҡ„еҮқиҒҡеҠӣе’ҢжҲҳж–—еҠӣгҖӮ

иөӣеҗҺеҝғзҗҶи°ғиҠӮпјҡжҖ»з»“з»ҸйӘҢпјҢжҸҗеҚҮиҮӘдҝЎ

ж— и®әжҳҜиғңеҲ©иҝҳжҳҜеӨұиҙҘпјҢиөӣеҗҺзҡ„еҝғзҗҶи°ғиҠӮеҗҢж ·йҮҚиҰҒгҖӮеңЁжҲҗйғҪзҫҪжҜӣзҗғйҳҹдёӯпјҢиөӣеҗҺзҡ„еҝғзҗҶи°ғиҠӮзҺҜиҠӮиў«и§ҶдёәйҖүжүӢжҲҗй•ҝзҡ„йҮҚиҰҒдёҖжӯҘгҖӮжҲҗйғҪзҫҪжҜӣзҗғйҳҹејәи°ғпјҢжҜ”иөӣз»“жқҹеҗҺпјҢиҝҗеҠЁе‘ҳйңҖиҰҒд»ҺеҝғзҗҶдёҠиҝӣиЎҢжҖ»з»“пјҢж— и®әжҳҜжҲҗеҠҹзҡ„з»ҸйӘҢиҝҳжҳҜеӨұиҙҘзҡ„ж•ҷи®ӯпјҢйғҪйңҖиҰҒи®ӨзңҹеӣһйЎҫпјҢд»ҘдҫҝеңЁжңӘжқҘзҡ„жҜ”иөӣдёӯдёҚж–ӯжҸҗеҚҮгҖӮ

иҝҗеҠЁе‘ҳйҖҡиҝҮдёҺеҝғзҗҶиҫ…еҜјеёҲзҡ„дәӨжөҒпјҢеҲҶжһҗжҜ”иөӣдёӯзҡ„еҝғжҖҒеҸҳеҢ–е’ҢжҠҖжңҜжү§иЎҢпјҢеҜ»жүҫиҮӘиә«зҡ„дёҚи¶ідёҺдёҚи¶ід№ӢеӨ„гҖӮеңЁжҖ»з»“дёӯпјҢжҲҗйғҪзҫҪжҜӣзҗғйҳҹзҡ„иҝҗеҠЁе‘ҳдёҚдјҡиҝҮдәҺжү§зқҖдәҺеӨұиҙҘпјҢиҖҢжҳҜдјҡе°ҶжіЁж„ҸеҠӣйӣҶдёӯеңЁеҰӮдҪ•д»ҺдёӯеӯҰд№ гҖҒжҸҗй«ҳиҮӘе·ұгҖӮйҖҡиҝҮиҝҷз§Қж–№ејҸпјҢйҖүжүӢ们иғҪеӨҹжӣҙеҠ иҮӘдҝЎең°йқўеҜ№жңӘжқҘзҡ„жҢ‘жҲҳпјҢдёҚж–ӯзӘҒз ҙиҮӘжҲ‘гҖӮ

еҝғзҗҶзҙ иҙЁзҡ„й•ҝиҝңеҪұе“ҚпјҡеҪұе“ҚиҝҗеҠЁе‘ҳзҡ„е…Ёж–№дҪҚжҲҗй•ҝ

жҲҗйғҪзҫҪжҜӣзҗғйҳҹзҡ„жҲҗеҠҹдёҚд»…д»…дҪ“зҺ°еңЁжҜ”иөӣзҡ„иғңиҙҹдёҠпјҢжӣҙиЎЁзҺ°еңЁиҝҗеҠЁе‘ҳзҡ„еҝғзҗҶзҙ иҙЁжҸҗеҚҮе’Ңе…Ёж–№дҪҚзҡ„жҲҗй•ҝдёҠгҖӮдјҳз§Җзҡ„еҝғзҗҶзҙ иҙЁпјҢдҪҝиҝҗеҠЁе‘ҳиғҪеӨҹжӣҙеҘҪең°еә”еҜ№жҜ”иөӣдёӯзҡ„еҗ„з§Қеӣ°йҡҫпјҢжӣҙеҘҪең°еӨ„зҗҶдёҺж•ҷз»ғгҖҒйҳҹеҸӢд№Ӣй—ҙзҡ„е…ізі»пјҢ并且еңЁи®ӯз»ғе’ҢжҜ”иөӣд№ӢеӨ–зҡ„з”ҹжҙ»дёӯпјҢд№ҹиғҪеӨҹжӢҘжңүжӣҙеҠ з§ҜжһҒеҗ‘дёҠзҡ„еҝғжҖҒгҖӮ

еҝғзҗҶзҙ иҙЁзҡ„еҹ№е…»пјҢдёҚд»…иғҪеӨҹеё®еҠ©йҖүжүӢжҸҗеҚҮз«һжҠҖж°ҙе№іпјҢиҝҳиғҪеҹ№е…»д»–们иүҜеҘҪзҡ„жғ…з»Әз®ЎзҗҶиғҪеҠӣе’ҢжҠ—еҺӢиғҪеҠӣгҖӮиҝҷз§ҚиғҪеҠӣдёҚд»…еҜ№иҝҗеҠЁе‘ҳзҡ„з«һжҠҖз”ҹж¶ҜиҮіе…ійҮҚиҰҒпјҢжӣҙеҜ№д»–们зҡ„жңӘжқҘз”ҹжҙ»дә§з”ҹж·ұиҝңзҡ„еҪұе“ҚгҖӮеңЁй«ҳејәеәҰзҡ„и®ӯз»ғе’ҢжҜ”иөӣдёӯпјҢжҲҗйғҪзҫҪжҜӣзҗғйҳҹзҡ„йҖүжүӢ们й”ӨзӮјдәҶиҮӘе·ұзҡ„ж„Ҹеҝ—еҠӣпјҢзЈЁз әдәҶиҮӘе·ұзҡ„еҝғзҗҶзҙ иҙЁпјҢдёә他们жңӘжқҘзҡ„з”ҹжҙ»е’ҢдәӢдёҡжү“дёӢдәҶеқҡе®һзҡ„еҹәзЎҖгҖӮ

жҖ»з»“пјҡеҝғзҗҶзҙ иҙЁпјҢжҲҗе°ұзҫҪжҜӣзҗғеҶ еҶӣ

зҫҪжҜӣзҗғдёҚд»…д»…жҳҜдёҖйЎ№еҜ№жҠҖе·§е’ҢдҪ“иғҪиҰҒжұӮжһҒй«ҳзҡ„иҝҗеҠЁпјҢжӣҙжҳҜдёҖйЎ№еҜ№иҝҗеҠЁе‘ҳеҝғзҗҶзҙ иҙЁиҰҒжұӮжһҒдёәиӢӣеҲ»зҡ„йЎ№зӣ®гҖӮжҲҗйғҪзҫҪжҜӣзҗғйҳҹзҡ„жҲҗеҠҹпјҢжӯЈжҳҜеҹәдәҺе…¶еҜ№иҝҗеҠЁе‘ҳеҝғзҗҶзҙ иҙЁзҡ„й«ҳеәҰйҮҚи§Ҷе’Ңе…Ёж–№дҪҚеҹ№е…»гҖӮеңЁиҝҷдёӘе……ж»ЎжҢ‘жҲҳзҡ„иөӣеңәдёҠпјҢжҲҗйғҪзҫҪжҜӣзҗғйҳҹеҮӯеҖҹејәеӨ§зҡ„еҝғзҗҶзҙ иҙЁпјҢжҢҒз»ӯдёҚж–ӯең°еҲӣйҖ еҮәд»Өдәәзһ©зӣ®зҡ„жҲҗз»©гҖӮ

еҜ№дәҺжҜҸдёҖдҪҚзҫҪжҜӣзҗғйҖүжүӢиҖҢиЁҖпјҢеҝғзҗҶзҙ иҙЁзҡ„жҸҗеҚҮж°ёиҝңжҳҜжҲҗе°ұеҶ еҶӣзҡ„е…ій”®еӣ зҙ д№ӢдёҖгҖӮиҖҢжҲҗйғҪзҫҪжҜӣзҗғйҳҹзҡ„з»ҸйӘҢпјҢж— з–‘дёәе…¶д»–зҗғйҳҹе’ҢиҝҗеҠЁе‘ҳжҸҗдҫӣдәҶе®қиҙөзҡ„еҸӮиҖғгҖӮйҡҸзқҖеҝғзҗҶзҙ иҙЁи®ӯз»ғдҪ“зі»зҡ„дёҚж–ӯе®Ңе–„е’Ңж·ұе…ҘпјҢжҲҗйғҪзҫҪжҜӣзҗғйҳҹе°ҶеңЁжңӘжқҘзҡ„зҫҪжҜӣзҗғиөӣеңәдёҠпјҢ继з»ӯд№ҰеҶҷеұһдәҺ他们зҡ„иҫүз…ҢзҜҮз« гҖӮ